こんにちは!猫森うむ子(@umuco_digital )です。

フランスの社会学者であるマルセルモースの著書「贈与論」が、先の見えない時代において大事な考え方だと感じたので、わかりやすく図解してみたいと思います。

あわ丸

あわ丸

贈与論が現代に役立つと思う理由

・現状を理解するために役立つ

・人生のリズムをつかむことができる

・崩れていた心身のバランスを取り戻すことができる

新型コロナウィルスの影響で社会構造が大きく変化し、個人レベルでも「これからの生き方」を見つめ直すタイミングであると感じています。

そんな状況だからこそ、サステナブルな人生に設計し直す機会にできればと思います。

「贈与論」を含む文化人類学の研究には、サステナブルな「自然の思考」を身につけるヒントがたくさん示されています。

「贈与論」の要点

「贈与論」は、原始的で伝統的な習慣を続ける部族や文化圏を調査し、「贈与=ギフト」の役割や社会的影響を研究した書籍です。

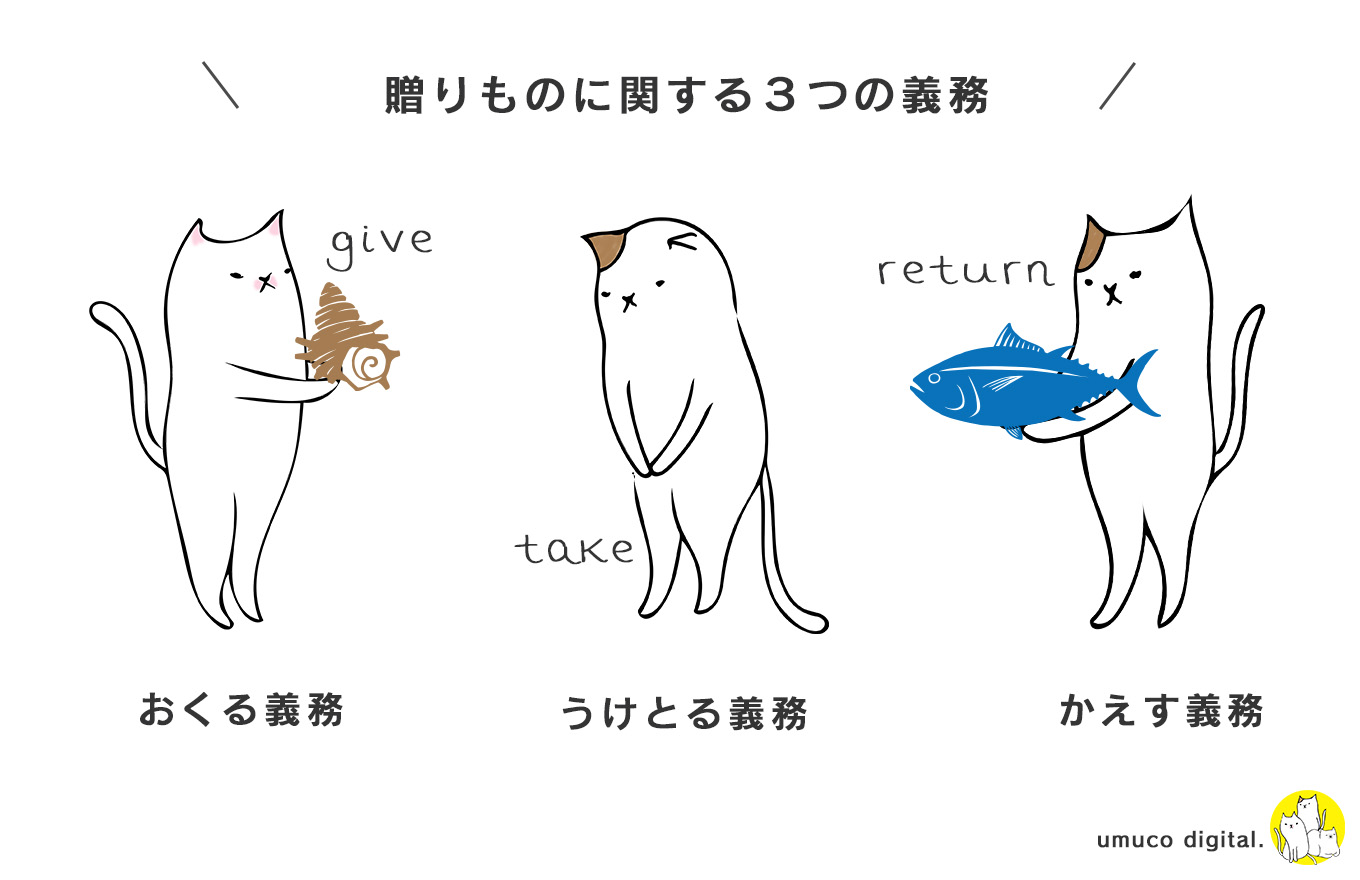

世界各地の伝統的な「贈与」の習慣には、贈る義務、受け取る義務、返す義務があります。

「贈与論」の詳しい内容はこちらの記事で解説しています

【レビュー&考察】贈与論とは?マルセルモースの名著をイラストでわかりやすく解説

【レビュー&考察】贈与論とは?マルセルモースの名著をイラストでわかりやすく解説贈与論実践編はこちら

【贈与論2.0】キングコング西野亮廣氏に学ぶ「信用経済」と「価値の正体」

【贈与論2.0】キングコング西野亮廣氏に学ぶ「信用経済」と「価値の正体」  【贈与論2.0】消耗しない人間関係を構築!贈与的コミュニケーションのコツ

【贈与論2.0】消耗しない人間関係を構築!贈与的コミュニケーションのコツ自然と共生する生き方を取り戻すとき?

【図解】贈与論とは?お金に変わる「精神価値」の循環とサステナブルな「自然の原理」でも詳しく解説しましたが、原始的な生活を営む人々は自然の循環システムを熟知しています。

構造主義で知られるフランスの文化人類学者クロード・レヴィ=ストロースは、人間がつくりだす文化と自然について以下のように表現しています。

文化は、自然の要素の一部を切り取ってつくられている。そのため、自然の全体性が失われている。

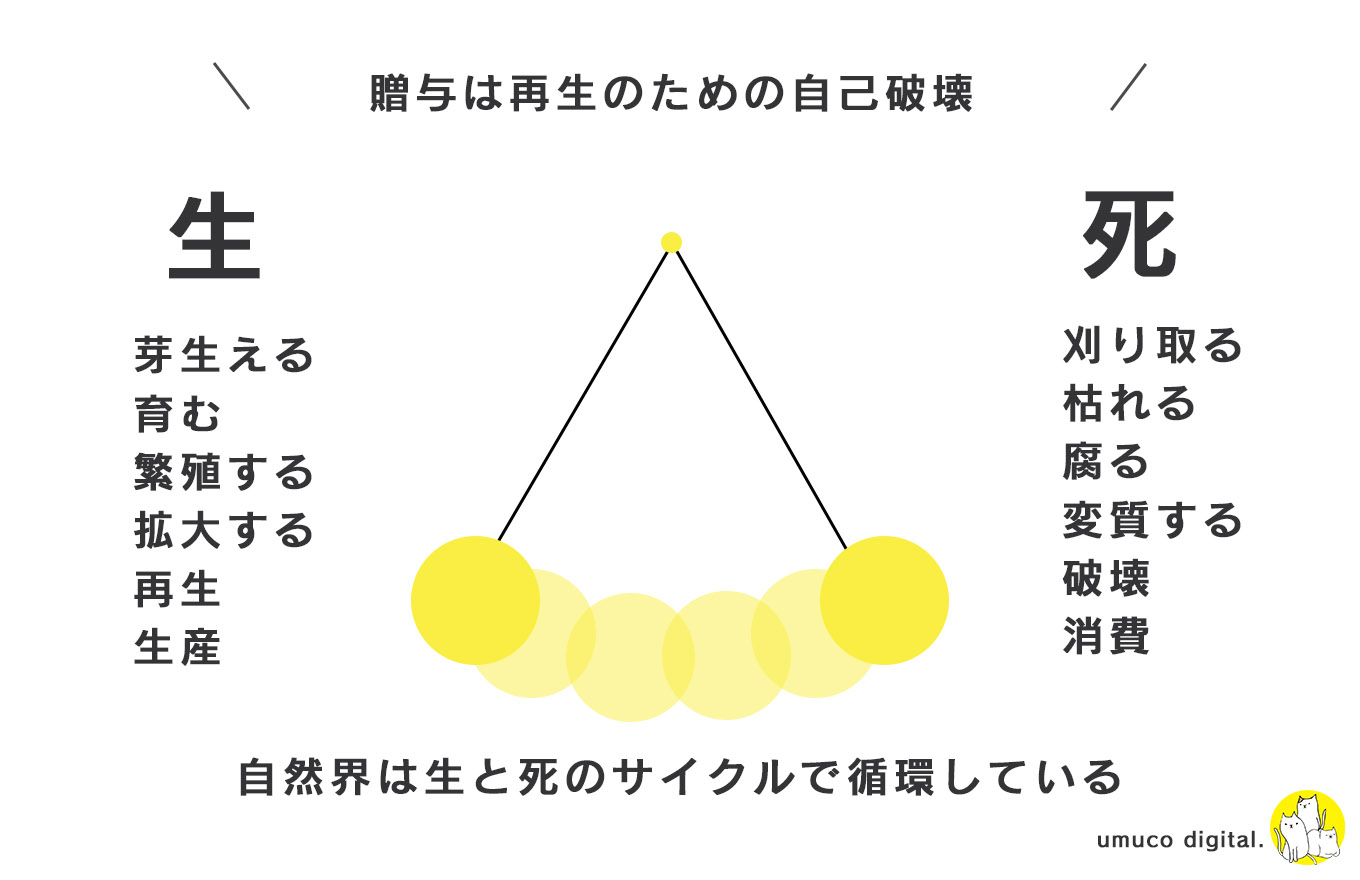

自然のサステナブルな循環は「生と死」によって出来ていますが、現代社会は「生」に偏った価値観で出来ています。

いま大事なのは自然に立ち向かうことではなく、自然に抗わない生き方へと移行することなのではないでしょうか。

産業革命以降、生産性とスケールばかりが重視されてきました。大きく「生」に偏った分だけ、揺り戻しが起きてくるのは自然なことです。

どうせならこの大きな揺り戻しを、本質的で生きやすい世界にするために活用できたらと思います。

自分のリズムとバランスを取り戻すための「贈与論」

人間も自然界の一部です。

人生のなかで「小さな死」が不足すると、無理が生じて停滞が起こります。

短期的な成果を重視しがちな現代社会のなかで、気がつけば精神的な負債(無理)、仕事や人間関係の問題、過密な生活スタイルによる健康問題などが膨らんでしまうことがあります。

限界を超えて崩壊してしまう前に、「小さな死」を大事にしましょう。

うむ子

うむ子

セルフバランスチェックリスト

仕事編、人間関係編、プライベート編の3つのチェックリストを用意しました。

それぞれ当てはまる項目をチェックしてみてください。

仕事編

□ 仕事に行こうとすると体が拒否する

□ モチベーションが維持しにくくなっている

□ ハードワークで立ち止まる時間がない

□ 成果だけを目的にがんばっている

□ 正当に評価されていないように感じる

□ 仕事がうまくいかず、自己評価が下がっている

□ このまま同じ仕事を続けていくことを考えると暗い気持ちになる

人間関係編

□ 人と会った後に消耗している

□ 楽しんでいたはずなのに後で空虚な気持ちになる

□ 気を使いすぎる相手がいる

□ 自分のペースを崩されることが多い

□ 感情的、取引的な人に振り回される

□ 愚痴や噂が好きな人に疲れる

□ 家族関係がうまくいっていない

プライベート編

□ 自分の時間が取れない

□ 疲れが抜けずやる気が出ない

□ 新しいことを学んだりチャレンジする気力が出ない

□ 心配事が多い

□ 過去にとらわれがち

□ 人のことが気になる(人目、羨ましいなど)

□ どんなふうに生きていきたいのか分からなくなっている

チェック項目の数によって、ジャンルごとのバランスの崩れがわかります。

0=問題なし or バランスが崩れていることに自覚がない(安全 or 麻痺/一番危ない)

1〜3=バランスが崩れている(注意)

4〜5=かなりバランスが崩れている(危険)

6〜7=今すぐ対処が必要なほどバランスを崩している(限界を超えている!)

※チェックがゼロでもバランスを崩していることを自覚していない場合があるので注意しましょう。

チェック項目の多いジャンルは、自然のサイクルの「生」に偏っていることが考えられますので、次の項目で紹介する「小さな死」を意識的に取り入れてみてください。

「小さな死」を取り入れる方法

「小さな死」の例/仕事編

転職、独立、仕事を辞める、働きかたのスタイルを変える、仕事の目的を見直す、休みをしっかりとる、仕事のペースを見直す

「小さな死」の例/人間関係編

一人の時間をつくる、消耗する人とは距離を置く、環境を変える、自分のペース(傾向)を理解する、不要な情報は遮断する(SNSなど)

「小さな死」の例/プライベート編

断捨離(物、情報、執着心)、リセット、引っ越し、環境を変える、デトックス、休む、人生の見直し、自分で考える時間と習慣をつくる

「小さな死」を肯定できる考え方を身につけよう

生産性や合理性を正義とした社会システムの中で暮らしている私たちは、「止まること、壊すこと、辞めること」などを否定的なものと考えがちです。

「小さな死」を取り入れて生きていくことができるように、これまでの思考の制限を理解し、自分で問いを立てていく考え方を身につけましょう。

1:環境に左右されない状況をつくる(リセットやストップを受け入れる)

2:自分の時間をつくる(孤独を受け入れる)

3:自分で考える力を付ける(リベラルアーツなど考え方の根底を変える教養を身につける)

4:これからの生きかたを考える(新たな生きかたや方向を考えて準備する)

POINT

・絶望を否定しない(落ち込むこと自体を否定的に捉えない)

・環境や状況からのストレスや違和感を自覚する(麻痺させない、逃げる選択肢をもつ)

・良し悪しという判断基準をやめる(なんでもOKなわけではなく、基準軸を見直す)

・自意識(自我)や自己イメージを解体する(社会的な顔や評価基準に固執しない)

・生産性や合理性だけで価値や意味を判断しない(「できている、できていない」で良し悪しを判断しない)

うむ子

うむ子

今回の記事のまとめ

・「取引(交換)」と「贈与(循環)」の違いを理解することが大切

・「小さな死」を取り入れるとバランスを取り戻すことができる

・まずは自分の現状のバランスを自壊することが大事

・できることから「小さな死」を取り入れよう!

・「小さな死」を肯定するための教養を身につけよう!

以上、贈与論を自己分析やセルフコンディショニングに生かす方法を解説しました。

先が見えない現代を生きるための、思考のヒントになれば嬉しいです。

こちらの記事もおすすめです

【レビュー&考察】贈与論とは?マルセルモースの名著をイラストでわかりやすく解説

【レビュー&考察】贈与論とは?マルセルモースの名著をイラストでわかりやすく解説  【贈与論2.0】キングコング西野亮廣氏に学ぶ「信用経済」と「価値の正体」

【贈与論2.0】キングコング西野亮廣氏に学ぶ「信用経済」と「価値の正体」  【贈与論2.0】消耗しない人間関係を構築!贈与的コミュニケーションのコツ

【贈与論2.0】消耗しない人間関係を構築!贈与的コミュニケーションのコツ「贈与論」マルセル・モース

ポトラッチやクラなど伝統社会にみられる慣習、また古代ローマ、古代ヒンドゥー、ゲルマンの法や宗教にかつて存在した慣行を精緻に考察し、贈与が単なる経済原則を超えた別種の原理を内在させていることを示した、贈与交換の先駆的研究。(Amazon販売ページより)