あわ丸

あわ丸

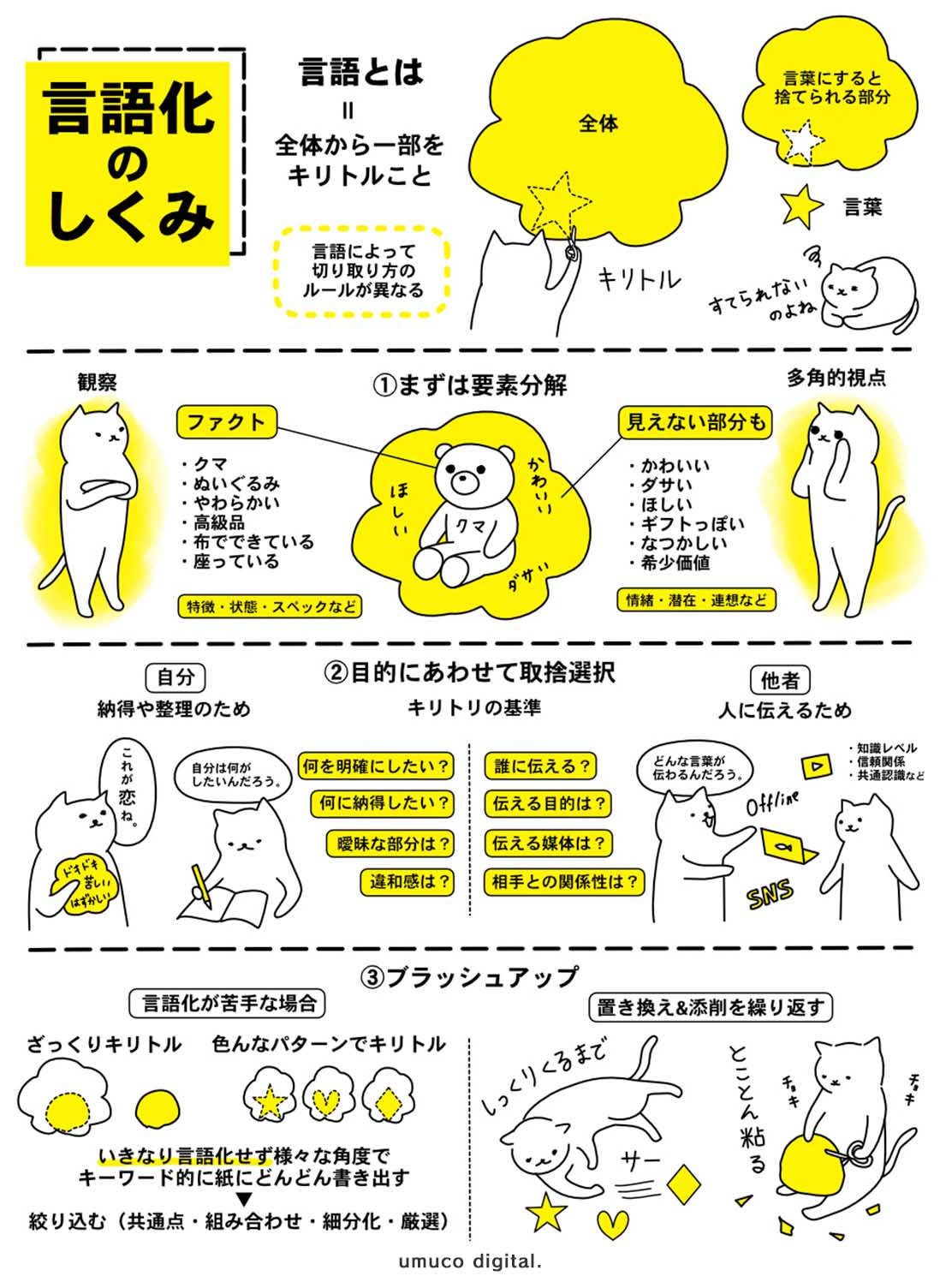

そんな方に向けて言語化のしくみと実践ステップをイラストを使ってわかりやすく解説します。

言語化とは?

言語化とは、ある事柄から一部を切り取るような作業。

具体的なことを言い表すのはもちろん、内面で感じていることや抽象度の高いものを言語に置き換えることも含まれます。

うむ子

うむ子

あわ丸

あわ丸

基本的な言語化のステップ

観察と要素分解のコツ

言語化したい対象を要素分解します。

まずは2つに分けて考えます。

・ファクト(事実)

・ファクト以外(情緒、連想、憶測、潜在的なこと)

なるべく多角的に物事を捉えるようにして、解像度を上げていきます。

うむ子

うむ子

言葉をえらぶ際のポイント

次に言語化の目的にあわせて言葉をえらんでいきます。

大きく分けて2つ。

・自己理解のため(納得、目的を定める、コンセプトを練る際など)

・人に伝えるため(共有、発信、ライティングなど)

うむ子

うむ子

人に伝えるための言語化では、相手が理解しやすい表現(イメージしやすい言葉)や掲載するメディアの属性にあわせた言葉を取捨選択することが大事です。

人に伝えるための言語化のステップ

1:まず自分が理解できる言葉に落とし込む

2:伝える目的にあわせて言葉を調整

3:相手との距離感や信頼関係にあわせて言葉を再調整

4:メディアの属性を意識して言葉を再調整

うむ子

うむ子

言葉を洗練させるために必要なこと

最後のステップでさらに言葉に磨きをかけていきます。

言語化が苦手な人

・一度で言語化しようとしない

・長文で書いてから短く絞っていく

・まず箇条書きで書き出してから絞り込む(共通点、組み合わせなど)

・言葉を細分化して厳選

・多角的に切り取る

うむ子

うむ子

置き換えと添削を繰り返す

言語化上達のためには、言葉を置き換えたり不要な言葉を削ったりを繰り返すことが大事です。

置き換えのポイント

「〇〇 類似語」「〇〇 言い換え」などググる習慣をつけるのがおすすめ。

アウトプットしつつ、読書量を増やすと語彙力が上がります。

ブログを使ってアウトプットを習慣化したい方はこちらの記事もおすすめです。

非公開: 【初心者必見!ブログを始める前に】失敗しないための3つのブログタイプ別メディア設計

非公開: 【初心者必見!ブログを始める前に】失敗しないための3つのブログタイプ別メディア設計 添削のポイント

・重複する言葉を削る

・イメージで補える言葉を削る

・文法、句読点を整える

・客観的な視点で捉える

以上、言語化のしくみでした。

この記事が皆さんのお役に立てたらうれしいです!

言語化とライティングに関する記事もおすすめ

非公開: 【図解】言語化とライティング!実践方法と文章化5ステップをわかりやすく解説

非公開: 【図解】言語化とライティング!実践方法と文章化5ステップをわかりやすく解説 あわせて読みたい記事

【イラストで解説】かんたん自己分析!才能や性質を知るチェックリスト20

【イラストで解説】かんたん自己分析!才能や性質を知るチェックリスト20